「長男のように強くなれ」と

育てられたひとり娘

子供の頃から親から常に「長男のように強くなれ」といわれていたので、何でも自分で決めるような子でした。更に自宅と店は一緒の所ではなかったので両親は店にかかりきりで私は「鍵っ子」でもありました。今では考えられませんが、小学校の2年生位からお金を渡されて「これで何か食べてこい」といわれていました。また熱を出しても起き上がれるようになると、自宅の裏が病院だった事もあり「自分で病院に行ってこい」といわれました。私自身はそれが「当たり前」と思っていましたが、今考えてみるとたくましく育ったなと思います。

当時は寂しいとは思いましたが、常に親が働いている姿を見ていたので「何で私がこんな目に合わなくてはいけないの」と思う事はなく、それが当たり前で、「仕事の邪魔をしてはいけない」と思っていました。

父はその代わりにやりたい事は全部やらせてくれました。高校2年生の17才でアメリカに行きたいといった時にも、最初は「危険だ」と反対したものの、最終的には「あの時俺が決めて、お前が『行かせてくれなかったからだ』といわれるのはいやだ。お前の人生だからお前がけりをつけてこい。」といって行かせてくれました。自分の行動は「自分で責任を持て」というまさに長男のような育て方をされました。

渡米した私はカリフォルニア州サクラメントにある高校に編入し、卒業すると現地の公立短大に1年間通いました。短大在学中に一時帰国のつもりで帰国しましたが、たまたま「ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル」が開業スタッフを募集しているのを知り、短大をやめてそこに就職する事にしました。元々はCAになりたいと思っていましたが、考えてみるとホテルとCAは空と地上が違うだけで、接客の仕事としては同じだと気付いたからです。

ホテルでは「レセプショニスト」と呼ばれる料飲部に配属され、英語を使って接客をしていました。私自身商売人の娘なので「いらっしゃいませ」や「ありがとうございます」は物心ついた時から当たり前の事だったので、ホテルでの仕事には何も抵抗はありませんでした。このホテルには2年半従事しました。

開店準備中の店内

開店準備で忙しく働くスタッフたち

代表に就任して

「コロナ禍」と戦う

後継ぎの話は、父から「お前が継げ」という直接的な言葉をいわれていませんでしたが、父が癌を患ってしまい、現実的に候補は「私ひとりしかいない」という環境の中で、周りも「継ぐのは当たり前」という空気感で「やるしかない」という状況でした。もちろん選択肢としては事業をたたむ事も可能でしたが、この柏での祖父の代からの「ご縁」を断ち切るには「勿体なさ過ぎた」事と、「たたむ」という決断をしたら「やめないで」と引き留められる事も想像できたので、後を継ぐ決心をしました。

私がホテルを辞めて実家に戻ったのが22歳の頃で、焼とり「つかさ」を手伝いながら不動産の勉強をして「宅建」の資格を取得したのが1994年(平成6年)でした。その後結婚していた間は週末に店の手伝いをしに戻る形が多くなり、あくまでサポートの「家業従事者」として店を手伝い、父が亡くなったことをきっかけに、私が代表取締役になったのが2012年(平成24年)でした。

2019年(令和元年)から始まったコロナ禍では、協力金だけでは賄いきれず、持ちこたえるために借入金までしましたが、「いつ終わるのか」という先も見えない状態が続き、商売をやめてしまう事も考えましたが、やめてしまえば借金だけが残る事になるので「やっぱり走り続けるしかない」という思いで今に至っています。

試行錯誤するなかで「こんな時父ならどうしていたか」「祖父ならどう決断するか」と亡き父や祖父に問いかける事がよくあり、生前よりも距離の近さを感じたと共に、父はこういう思いをしながら皿を洗っていたんだなとも思いました。

祖父は沢山の事業をやっていて、自分の子供達に事業を継がせましたが、今では孫の代まで残っているのは私だけになっていました。私がコロナ禍の中で店を終わらせるのは簡単ですが、祖父が亡くなって40年にもなるのに、今だに「お爺ちゃんには世話になったんですよ」といわれる事があり、最近は「お父様にはお世話になりました」ともいわれます。そんな言葉は重圧になりますが、そんな「しがらみ」まで味方にしようと決心しました。

当初は店を開けても赤字、閉めても赤字で「何が正解」かもわからずに、店を開けたり閉めたりしていましたが、一昨年の6月頃に協力金をもらわない事を決め、批判がある事を覚悟で店を開けました。常連のお客様からは「店を開けるのはそれなりの理由があっての事だから自分たちはいくよ」と応援のつもりで来てくださいました。

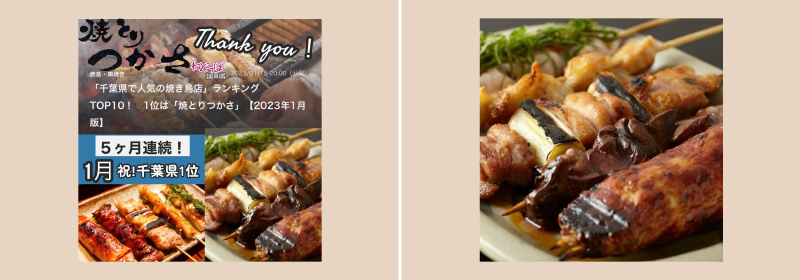

千葉で人気の焼き鳥店ランキングで5カ月連続1位に

食べログでも3.53という高評価を得ている