伝統工芸品を守る

伝統的工芸品

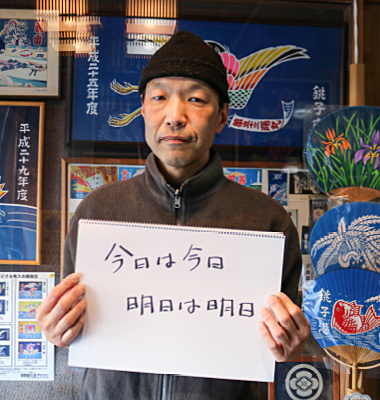

「萬祝式大漁旗」を作る工房

「額賀屋染工場」は江戸時代の文化・文政時代に創業されたそうで私は九代目で、創業から200年位になっていると思います。先代の話では代々「染物屋」で、明治・大正時代までは着物を着ている人がまだ多かったため、普通の染物屋をしていました。当時は銚子でイワシがたくさん獲れていて、銚子の港が一番賑わっていた頃でした。それに比例し「大漁旗」の需要も増えてきた事で、七代目の私の祖父の頃には「大漁旗」も作るようになったそうです。また、すごく魚が獲れて船主さんが潤った年には、「萬祝」を作って船員さんに配っていました。この「萬祝」は漁師さん達のいわば「晴れ着」でこれを着て神社にお参りするのが漁師さん達の「ステータス」になっていました。そこでうちも「萬祝」のオーダーをいただいて作るようになったのだと思います。

しかし昭和になると、皆が洋服を着るようになり着物の需要が減ってしまったため、着物以外の仕事(「大漁旗」や「暖簾」など)の注文が増えたそうです。

「大漁旗」は元々文字だけで作られていたため、文字の上手・下手で染物屋が評価され、上手な染物屋には注文が多く入りました。本当かどうかは分かりませんが、聞いた話によると「萬祝式大漁旗」が生まれた背景には、下手な字をごまかすために図柄を入れたのが始まりだという事です。今では「萬祝式大漁旗」は千葉県指定の伝統的工芸品として認定されています。

うちで作っている主な製品は船に掲げる「大漁旗」ですが、「萬祝」の柄は「鶴亀」「松竹梅」「宝船」などおめでたい「吉祥柄(きっしょうがら)」の一点物です。店頭で小売りできる品として、先代が作った「大漁旗」柄のブックカバーや「コースター」、大漁旗柄で染めた布を貼った「房州うちわ」、私が考えた「ミニミニ大漁旗」などもあります。このようなグッズは、店頭での販売の他、市内の3~4店舗のお土産屋さんでも販売しています。

JR銚子駅から銚子港にむけ600mほどにある店舗

「萬祝式大漁旗」は千葉県指定の伝統工芸品になっている

思ってもいなかった

九代目になる

私は男3人兄弟で、次男坊。家は長男が継ぐものだと思っていましたが、別の道に進みました。当時大学生だった次男の私か三男の弟の「どちらかに継がせようか」という状況に置かれ、私は就職活動をどうしようかと迷っていました。先代の父に相談すると「社会人を経験せずに『継ぐ・継がない』という話をしても仕方がないので、修業のつもりで社会に出ろ」と言われ、それに従ってこの仕事とは全く関係の無い会社に就職しました。

私が就職したのは東京の神田にある「販売促進グッズ」の会社で、「のぼり旗」とか「懸垂幕」など布製の物を作っている会社でした。その会社の得意先には大手広告代理店の仕事と飲料メーカーからの仕事の二つの柱があり、私が担当したのは飲料メーカーからの仕事でした。よく作っていたのは、缶コーヒーの名前が入ったジャンパーなどを作る「アパレル系の仕事」でした。その会社には14年勤務しましたが、辞める頃は仕事が非常に忙しく、毎日終電で帰るような状況でした。

仕事がきつくて、先代に「辞めて手伝おうか」と相談しましたが、「この仕事は先が見えないので子供には継がせない」と両親とも反対でした。

しかし、2007年(平成19年)に母が急逝し、私が会社をすぐに辞めて銚子に戻りました。

仕事の流れは子供の頃から見ているので、一通りは分かっていましたが、見るとやるとでは大違いで、一通りできるようになるまでに10年位はかかりました。それでも先代が存命の時は、下書きを一切描かせてもらえませんでした。ようやく描かせてもらえるようになったのは、先代が亡くなる数カ月前でした。先代が亡くなり、突然一切をひとりでやらなければいけない状況になりましたが、その時はプレッシャーを感じる暇もなくとにかく受けた仕事をこなしていくだけでした。

店内には「萬祝柄」を使った様々な商品が置かれている

展示されている龍の型紙やミニ大漁旗