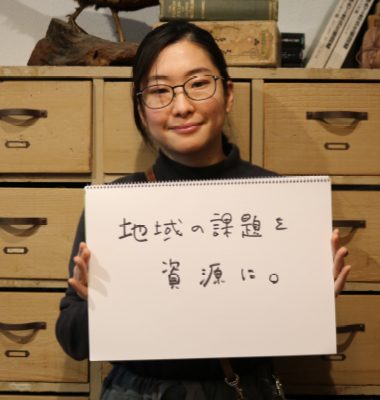

「ジビエから生まれるレザー」を活用し

地域の課題解決に繋げる

「ジビエレザー」を製品にして

加工・販売する

千葉県に生息している「イノシシ」の事は周知されていますが、千葉でも山の中には「シカ」が多く生息し、田畑を荒らす被害が出ています。また他にも「シカ」の一種で「特定外来生物」に指定されている「キョン」も数多く生息しており、大多喜町辺りの山の中を車で走っていると、夜10時から12時位になると1分に1頭見かけるほど出没し、横を並走するなど、野良猫より多く姿を見かけます。

特定外来生物や有害鳥獣とされる野生動物は駆除され、一部は「ジビエ肉」として消費されますが、その副産物となる「皮」は産業廃棄物として処分されるしかありませんでした。そんな行き所のなかった「皮」を活用して財布や名刺入れ、スマホケースなど革小物などの商品開発から製作、販売までを目的として設立したのが、合同会社DIEMで作った工房「atelier lab.伝右衛門製作所」です。工房名の「伝右衛門」という名前は、南房総市で購入した古民家のかつての「屋号」で、私はそれが消えてしまうのが惜しい気がして工房にその名前をいただく事にしました。

工房は館山駅近くの「YANE TATEYAMA」の1階にある「北条文庫」の奥で、私が製作した物の他、協力してくれる革職人が作った物を販売しています。商品はこの店舗の他に「館山ジビエセンター」を受託運営している合同会社アルコの「館山ジビエオンラインショップ」やふるさと納税などでも販売されています。

一般的に使われている牛や馬などの革は、家畜なので決まった年齢で一斉に出荷され、同じ様な「皮」の大きさと厚みで、かつ傷が無い「革」になるので効率がよく価格も安くする事が出来ますが、「ジビエレザー」は年齢が一定でなく、大きさもまちまちで、季節によって厚みも変わってきます。また、野生動物はオス同士の縄張り争いで喧嘩をするので、「皮」は傷だらけになっている事があります。普通なら使い物にならないため、廃棄になってしまいますが、私はそんな「革」も廃棄したくないので、「アート」の様な扱いで製品にする事を模索しています。

更に「皮」より活用が難しいのは「骨」で、これも「アート」として活用する事を考えています。「matagot」というペンネームで画家をしている私の妹と、頭骨を装飾してアートにする「ジビエ頭骨アート」というプロジェクトをはじめました。今年度は他にも12人の作家さんにも協力をしていただいて、今年の1月には東京で、2月には「YANE TATEYAMA」の2階にあるギャラリーで、3月には千葉県立美術館で展示される予定になっています。アートは違った角度から人に訴える事ができるので、活動自体への興味とか意義を伝える事が出来るのではと思っています。

イノシシをモチーフにした伝右衛門製作所のロゴ

頭骨アートの作品も展示されている

館山との出会いが

人生を変えた

父は「転勤族」で小さい頃は転勤ばかりで国内だけでなくシンガポールにもいた事もありましたが、小学校からはずっと千葉の佐倉で育ちました。

私は子供の頃からものづくりが好きで、学校では美術の時間も好きでしたが、高校までは音楽をやっていました。他にも文章を書いたり、趣味で手を動かしたりするのも好きだったので、基本的に表現する事が好きなんだと思います。だから進学もアート系に進む事を考えたりもしました。

高校二年生の時に自律神経系の病気で2年間は寝たきりのような状態で、その後2年かけてリハビリをしてようやく大学に入学しました。大学を決める際には、「ものづくり学校」を体験したり、好きな事で生きていくことも考えた時期もありましたが、最終的には自分が体験してきたことを生かしたいと早稲田大学の心理学コースに進みました。

大学では子どもや青少年の支援をやりたくて、子どもを支援したり、一緒に遊んだりするサークルに入り、南房総には「子供ども達と一緒に田んぼを作る」という活動をするために来ていました。同時に地元農家さんのお手伝いをする企画もつくっており、都内の学生や社会人を集めて開催する「農業体験企画」もずっと運営をしていました。

だんだん農家さんとコミュニケーションをとる事が楽しくなって、また農作業や地域の自然環境もすごく好きになりました。就職しても農家さんとの縁を切りたくなかったし、農家さんの助けになる色々な「情報を集める」という目的もあって、就職を決めたのは農家さん向けの雑誌を作る出版社でした。

就職してからも週末には館山に通って、秋は「稲刈り」と「はざ掛け」など田んぼの事や、春は「原木シイタケ」なども手伝っていました。お手伝いしていた農家さんは、鶏の糞を堆肥にし、出来た野菜の屑を鶏に与え、卵を産まなくなる3年後には解体して食べるという「循環農法」をしていて、私も農家さんに背中を押されて鶏の解体をやらせてもらいました。解体をしたら鶏肉は食べられなくなると思いましたが、それより「彼らの命をいただいている」という現実を見据えて生きていたいと考えるようになり、それからは積極的に鶏の解体もするようになりました。

そのうちに農家さんが色々と相談してくれるようになりましたが、「イノシシに全部やられた」「やっぱり息子には継がせたくない」という話を聞いて「獣害問題」が後継者問題にまで繋がってしまう事に気付かされました。

実際に野生動物の駆除現場を見せてもらうと、殺した野生動物」は全部埋めてしまっていました。それを見た私は、動物も農家さんもこのままでは「お互い苦しみながら20年、30年先には誰もいなくなってしまうのでは」と不安になりました。「自分に何か出来る事は無いか」と探しているうちに、「狩猟講座」とか「里山をみんなで開拓して関係人口を作る」という活動をしているコミュニティーを見つけました。「狩猟関係の講座」を受けたいと飛び込んで出会った方が、館山市の指定管理者として「館山ジビエセンター」を立ち上げようとしていた方でした。

その方のもとで狩猟などを見させていただくうちに「獣害」対策の大きな問題のひとつは、「駆除後の処理」で、従事する人が増えない事だということを感じました。この問題を解決するには「駆除後の処理」をする人が必要であること、「残渣」といわれる「骨」とか「皮」まで処理できるようにすることでした。

「館山ジビエセンター」を立ち上げるにあたって、一緒に「残渣活用をやってくれないか」と誘われ、「館山ジビエセンター」で2年弱働いた私は、独立して合同会社DIEMを起業し、「ジビエレザー」を使った商品を企画・製造・販売する工房として「atelier lab.伝右衛門製作所」を2024年(令和6年)4月にオープンしました。

店舗には駆除された野生動物の革で作った商品が並ぶ

壁面には画家の妹さんが書かれた絵が描かれている